尝试着对干刻版画国际大师——巴拉莫夫的干刻版画风格进行建模,比较失败,连续做了两轮,效果都不太行,第二轮还能凑合出一些图片,第一轮基本就是失败。主要原因在于画家的绘画内容充满了奇幻元素,图片打标实在太困难,智能打标的结果是乱七八糟,不得已手工一张一张图片的打标,非常费劲;另外,估计底座模型对这些奇幻内容也缺乏一个较好的理解,简单的微调,很难学到画家的精髓。通过这个过程,也让我认识到,什么样的画家是了不起的画家,难于模仿肯定是标准之一。另外,电脑生成都如此困难,可想而知,画家的创作过程是多么的艰难!

干刻技法介绍

干刻:金属上的“素描艺术”

干刻(Drypoint)是一种独特的版画雕刻技艺,其核心在于以刀代笔,直接在金属版(多为铜版或锌版)表面进行雕刻。与需要化学腐蚀的蚀刻法不同,干刻仅依靠物理刻痕完成创作,雕刻师需手持尖锐的钢针,通过手腕力量在版面上划出深浅不一的线条。这种技法最显著的特征在于刻痕边缘会翻起金属毛边(Burr),当油墨填入凹槽后,毛边会吸附更多颜料,最终在印刷时形成朦胧的灰调与柔和的过渡,赋予画面独特的颗粒感和呼吸感。

技艺的独特魅力

干刻对创作者的控制力要求极高:每一刀的力度、角度和速度都会影响线条的粗细与虚实。金属毛边的随机性虽不可完全掌控,却成为画面的灵魂——它能在阴影中营造雾霭般的层次,或在人物肌肤上模拟细微的毛孔与皱纹。艺术家通过交叉排线、点刻等手法,将光影、质感甚至情绪转化为可触摸的痕迹。例如,荷兰版画家伦勃朗曾用干刻的毛边表现老人皮肤的褶皱,而现代艺术家则用锯齿状线条捕捉风中摇曳的草木。

细腻深刻的世界表达

干刻的“不完美”恰是其魅力所在。毛边带来的灰度变化能呈现晨昏光影的微妙差异,或废墟墙面的斑驳沧桑;断续的线条可暗示雨丝的轨迹或记忆的碎片。这种技法尤其擅长刻画脆弱而真实的存在:凋谢花瓣的卷曲边缘、旧书信的泛黄折痕、城市角落的锈蚀铁轨……它不追求机械的精准,而是通过金属与刀刃的“对抗”,记录下时间在物质表面沉淀的痕迹。

作为一门诞生于15世纪欧洲的古老技艺,干刻至今仍在版画领域占据独特地位。它证明:最质朴的手工痕迹,往往能抵达机械复制无法企及的深邃之境。

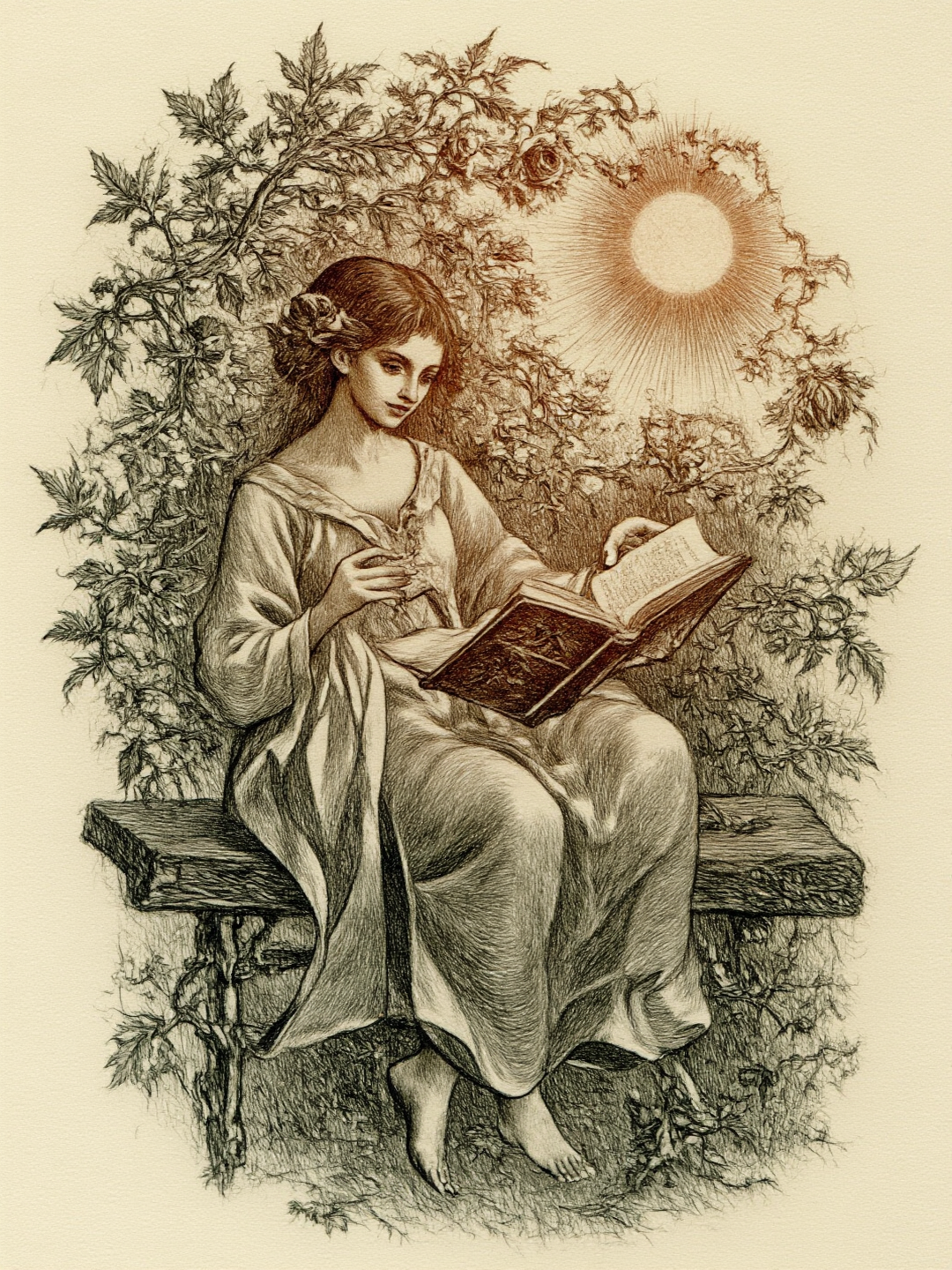

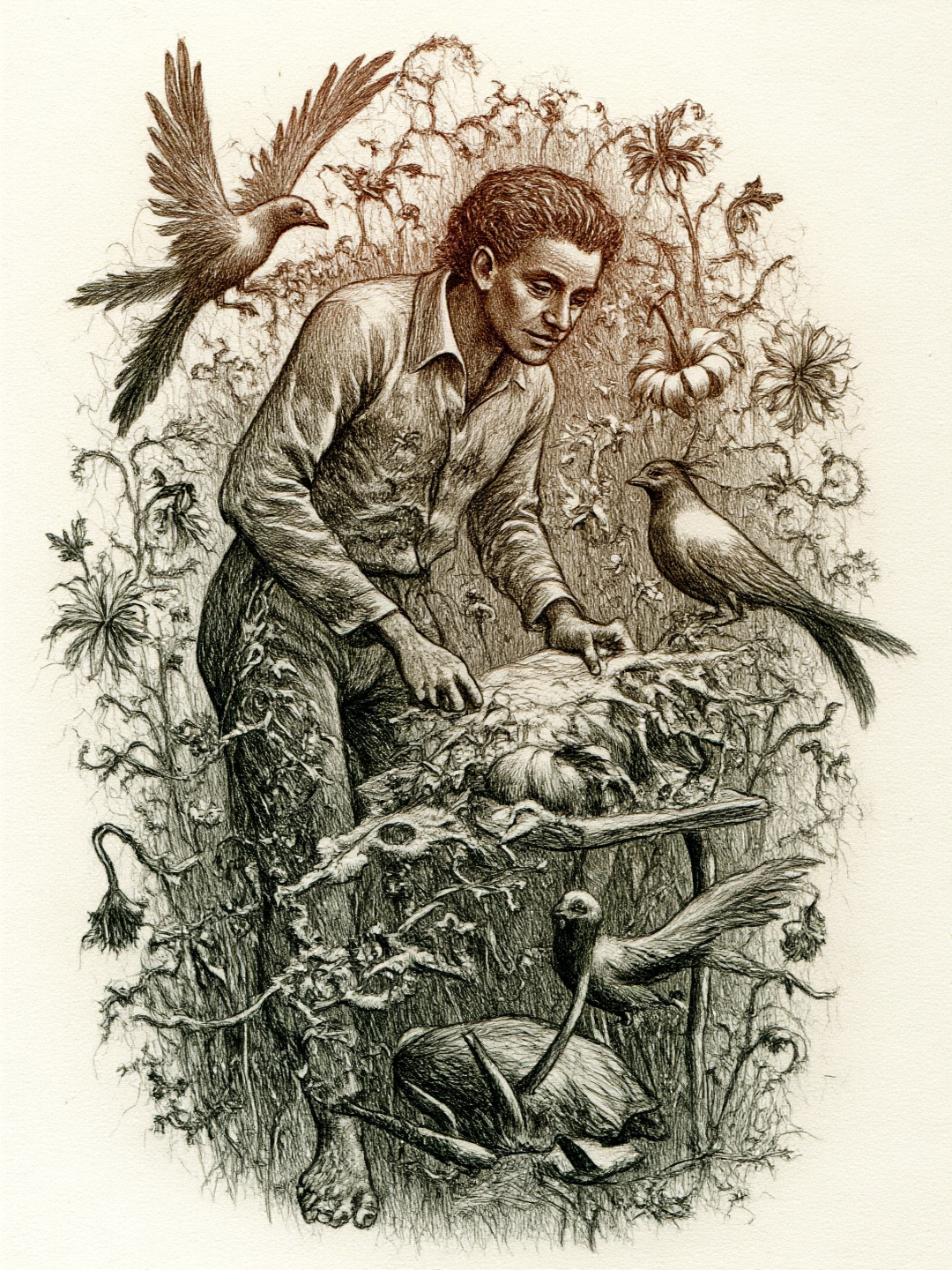

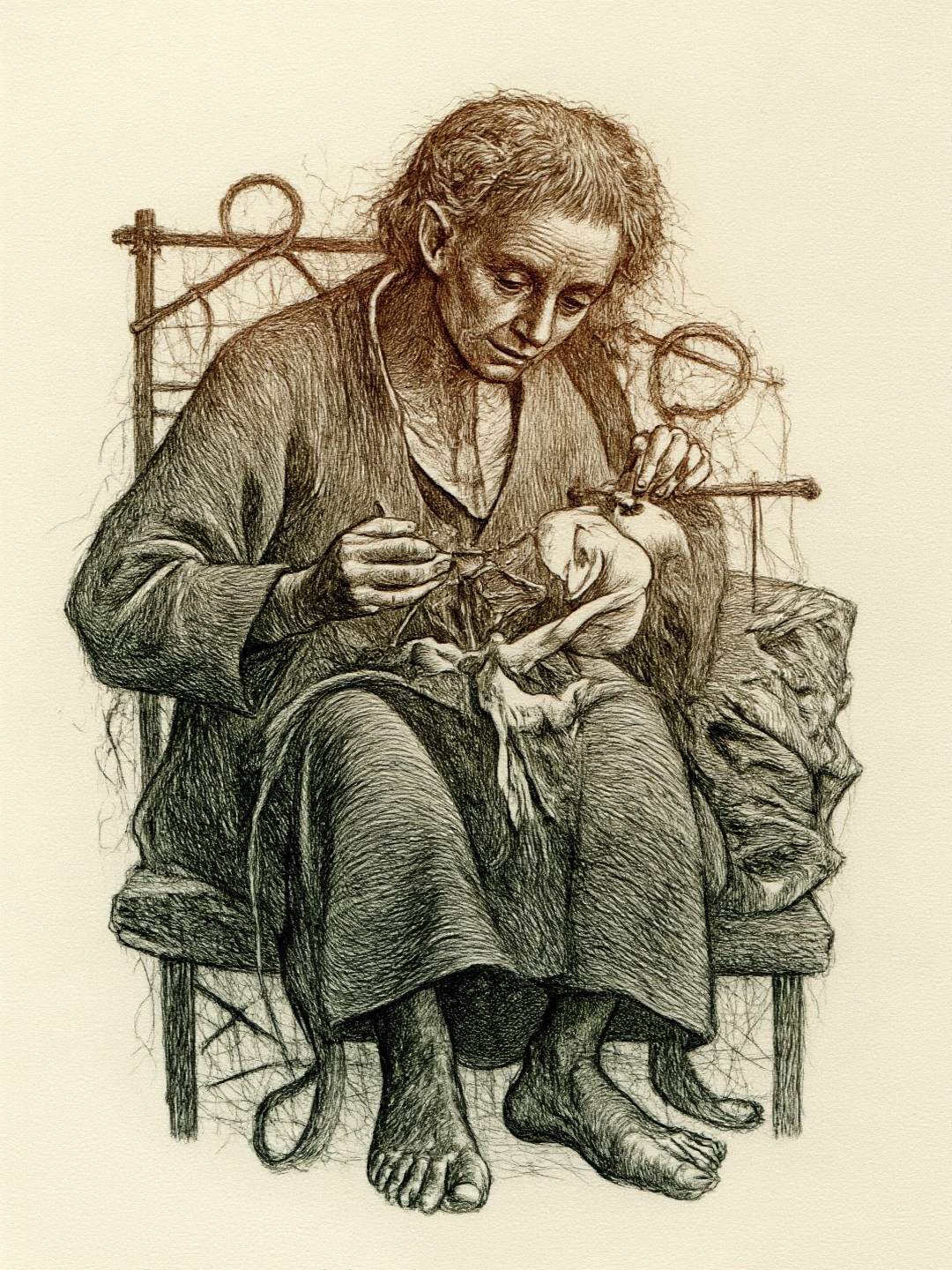

部分图片

生成图片的残次品非常多,把大概能看的展示出来,很多图片也有小的缺陷,也就是凑合看看。