在智能手机流畅运行复杂游戏、超级计算机模拟气候变化的今天,很少有人会想到,驱动这些神奇机器运转的核心架构,依然遵循着70多年前提出的设计理念。这就是由匈牙利裔美国科学家约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)奠定的冯·诺依曼体系结构,它像一座无形的桥梁,将人类的计算需求转化为机器的具体行动。本文将带您深入理解这一计算机科学基石的诞生背景、核心原理及其深远影响。

一、冯·诺依曼体系的诞生:战火催生的技术革命

1944年,正值第二次世界大战白热化阶段,美国陆军为解决导弹轨迹计算难题,启动了**ENIAC(电子数字积分计算机)**项目。这台重达30吨、占地170平方米的庞然大物虽然每秒能完成5000次加法运算,但存在致命缺陷:需要人工插拔数百根线路来修改程序,每次调整计算任务都要耗费数天时间。

1945年,冯·诺依曼加入后续的EDVAC(离散变量自动电子计算机)项目,提出了存储程序(Stored-Program)的革命性概念。他主张将数据与程序指令以二进制形式统一存储在计算机内存中,通过控制器自动读取并执行指令。这一突破彻底改变了计算机的运作模式,让程序修改变得高效且灵活。

二、冯·诺依曼体系的五大核心组件

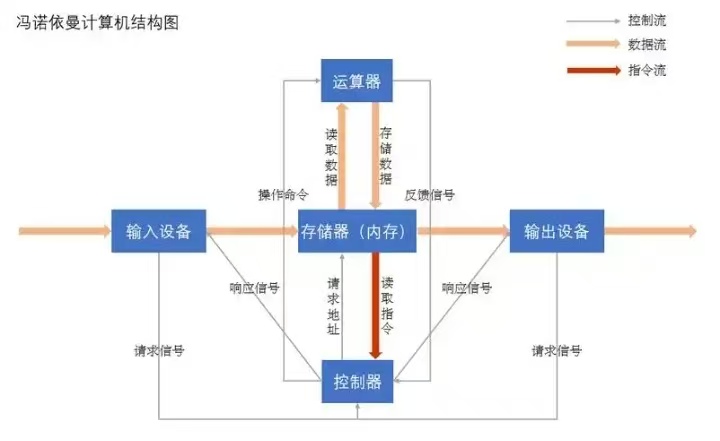

冯·诺依曼体系结构定义了现代计算机的基础框架,由以下五个关键部分构成:

mermaid

graph TD

A[控制器] -->|指令控制| B[运算器]

A -->|数据传输| C[存储器]

B -->|运算结果| C

D[输入设备] --> C

C --> E[输出设备]

1. 运算器(ALU):执行算术运算(加减乘除)和逻辑运算(与、或、非),是计算机的“大脑”。

2. 控制器(CU):根据程序指令,协调各部件工作节奏,类似于“总指挥”。

3. 存储器:分为主存(内存)和辅存(硬盘等),统一存储数据与程序指令。

4. 输入设备:键盘、鼠标、扫描仪等,将外部信息转化为计算机可识别的二进制数据。

5. 输出设备:显示器、打印机等,将计算机处理结果转换为人类可理解的形式。

三、冯·诺依曼体系的运行机制:从开机到关机的全流程

以计算“1+2”为例,系统运行过程如下:

1. 程序加载:用户通过输入设备编写程序,将“1+2”指令和数据存入内存。

2. 指令读取:控制器从内存中取出指令,解码为“将内存地址X的数据(1)与地址Y的数据(2)相加”。

3. 数据运算:运算器执行加法操作,得出结果“3”。

4. 结果存储:运算结果被写回内存指定位置。

5. 输出显示:结果通过输出设备展示给用户。

这一过程看似简单,实则包含了取指-译码-执行-写回的复杂循环,每秒可重复数十亿次,支撑着计算机的高速运行。

四、冯·诺依曼瓶颈:现代计算的“阿喀琉斯之踵”

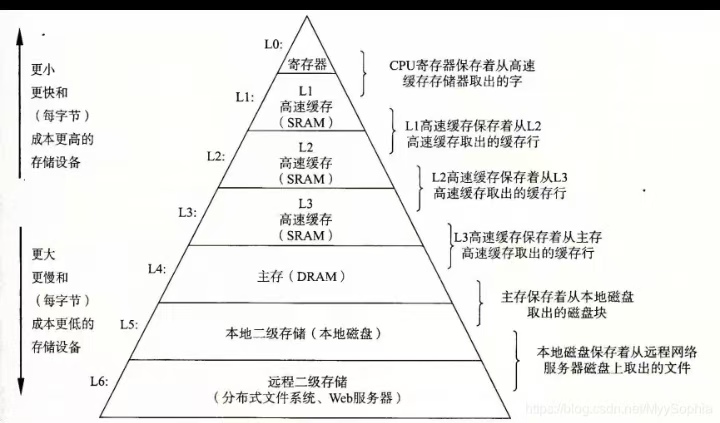

随着技术发展,冯·诺依曼体系逐渐暴露出**“存储墙”问题**:数据在内存与CPU之间的传输速度远低于运算器处理速度,导致大量时间浪费在等待数据上。例如,当前CPU主频可达5GHz,而内存访问延迟高达数百个时钟周期,形成显著性能瓶颈。

为缓解这一问题,现代计算机引入了多级缓存、GPU异构计算、内存计算等技术,但始终无法彻底突破冯·诺依曼体系的架构限制。

五、从冯·诺依曼到未来:架构革命的探索

尽管冯·诺依曼体系统治了计算机领域数十年,但研究者们从未停止探索替代方案:

- 数据流计算机:打破指令顺序执行限制,按数据依赖关系动态执行。

- 量子计算机:利用量子叠加和纠缠特性,在特定问题上实现指数级加速。

- 类脑计算:模仿神经元网络结构,实现低功耗、自适应学习。

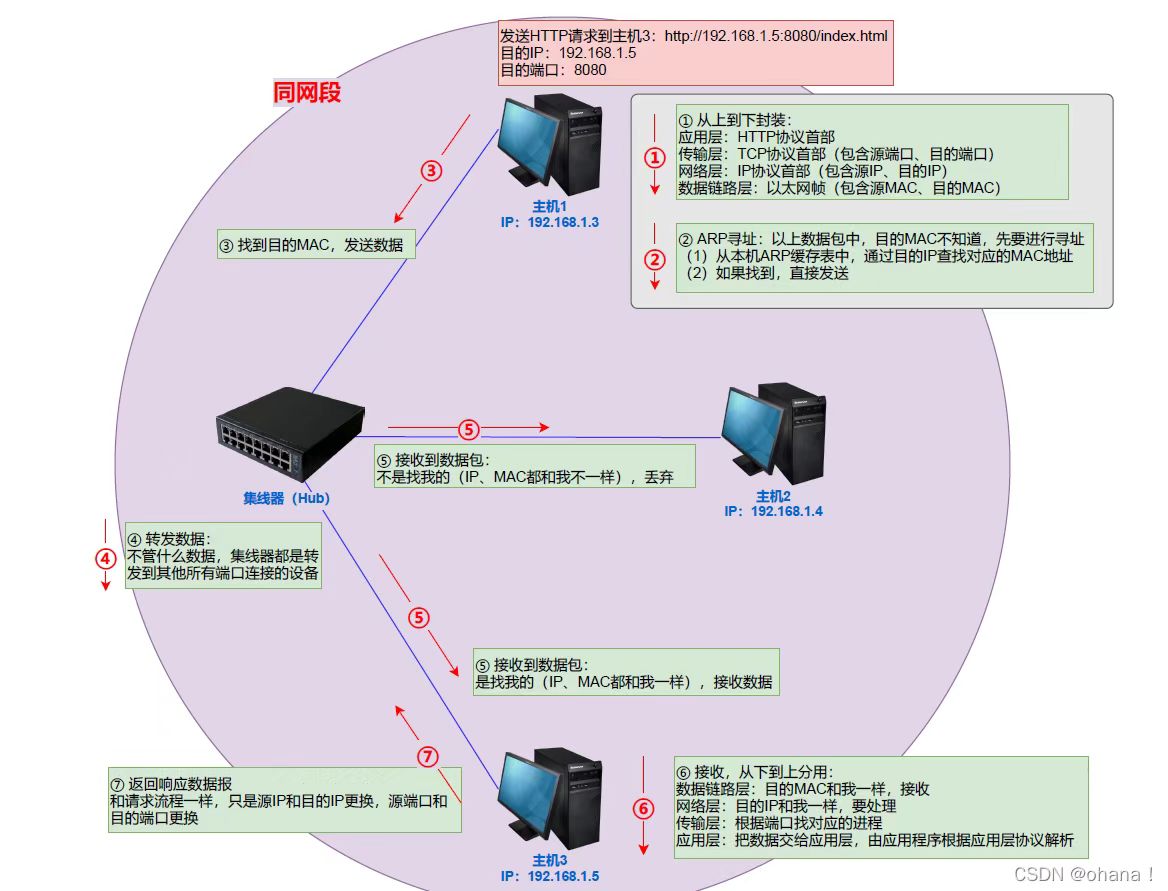

计算机间的信息传输

然而,这些技术尚未完全成熟,冯·诺依曼体系仍在全球99%以上的计算设备中发挥核心作用。

结语:不朽的计算遗产

从第一台电子计算机到如今的云计算、人工智能,冯·诺依曼体系始终是计算机科学的根基。它不仅定义了计算机的工作方式,更启发了无数技术创新。理解这一体系,就像掌握了打开现代科技世界的钥匙,让我们得以窥探计算机背后的神秘逻辑。未来无论技术如何演进,冯·诺依曼的智慧都将持续闪耀在计算领域的星河之中。

如果你对计算机体系结构感兴趣,不妨尝试编写一段简单的汇编程序,亲自体验指令在冯·诺依曼架构中的运行轨迹,这或许会让你对这一伟大设计有更深的感悟。